神社の歴史を紐解く!古代信仰から現代まで、その変遷とは?神社と日本人:受け継がれる信仰の形

日本の二大宗教、神社とお寺。鳥居をくぐり、二礼二拍手一礼で参拝する神社、合掌するお寺。それぞれ異なる作法で神聖な場への敬意を表します。神道と仏教が混ざり合った歴史から、現代の多様な参拝スタイルまで掘り下げ、神社の起源や建築様式、古代史との関係性も解説。日本の文化と信仰を深く知るための情報が詰まった記事です。

神社の起源を探る:古代史の謎

神社の起源はいつから?

弥生時代以降

本記事では、神社の起源を探るため、古代日本の歴史と神社の関係性について紐解いていきます。

纒向遺跡や、古代の祭祀についてご紹介します。

✅ 纒向遺跡は、弥生時代末期から古墳時代前期にかけて栄えた集落遺跡であり、邪馬台国の候補地として知られています。奈良盆地の東南に位置し、東西2km、南北1.5kmの範囲にわたります。

✅ 発掘調査は昭和46年から始まり、現在も続けられています。調査の結果、初期ヤマト王権と関係があると考えられる祭祀土抗や居館域、古墳などが発見されています。

✅ 近年では、遺跡の保存と活用に向けて本格的な調査・研究が進められています。遺跡からは、国内最古のベニバナ花粉や巾着状絹製品など貴重な遺物が出土し、当時の生活や文化を解き明かす重要な資料となっています。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://eich516.com/note05/note05_0405神社の起源を紐解くのは難しそうですね。

アニミズムとの関係や、遺跡の解釈など、様々な視点から考察していく必要がありそうです。

神社の起源はアニミズムにまで遡ると考えられるものの、世界中の民族に見られる普遍的なものなので、神道的な要素が加わらない限り、アニミズムそのものが神道の起源とは言えません。

形が整った神道が見られるのは、相当新しい時期であり、弥生時代から古墳時代にかけて発見されている神殿や建物の機能を、後の神祇信仰と関連づけるのは難しいと言えるでしょう。

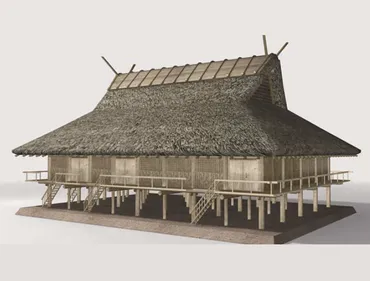

特に、纒向遺跡や吉野ケ里、唐古鍵、登呂遺跡といった遺跡の主祭殿は、現在の神社からの類推で復元されているため、実際にはどのような形であったのか不明です。

復元された姿が誤解を生み出し、考古学上の誤りである可能性さえあります。

また、大神神社や宗像沖津宮などの祭祀遺跡は4世紀後半のものとされていますが、それが後の神社にどのようにつながるのか明確ではありません。

従って、神社の鎮座地や神社建築そのものから、古墳時代以前の古代史を読み解くことは困難です。

古代史ってロマンがありますよね!遺跡から何がわかるのか、どんな祭祀が行われていたのか、すごく興味があります!

神社の進化:古代信仰から律令制へ

日本の神社の起源は?

古墳時代から

本記事では、神社の進化、古代信仰から律令制への変遷について解説します。

延喜式神名帳や、古代の神社建築についてご紹介します。

公開日:2025/01/26

✅ 延喜式神名帳は、平安時代の延喜式巻九・十に記載された神社のリストであり、そこに記された神社を式内社と呼びます。

✅ 延喜式神名帳は、当時の神社の存在を示す貴重な資料であり、古道の道筋や人の往来を推測する上で重要な役割を果たします。

✅ 信濃国における延喜式内神社は、伊那郡、諏訪郡、筑摩郡、水内郡、更科郡、安曇郡、高井郡、埴科郡、小県郡、佐久郡などの郡に分布しており、それぞれの神社の所在地はGoogleMAPで確認できます。

さらに読む ⇒古道を歩く「古道歩きは石仏のオリエンテーリング」がテーマです。出典/画像元: https://fumoto.info/%E5%BB%B6%E5%96%9C%E5%BC%8F%E5%86%85%E7%A5%9E%E7%A4%BE/延喜式神名帳、興味深い!古代の神社がどのように組織化され、現代の形に繋がってきたのか、詳しく知りたいです。

一方で、延喜式内社の鎮座地の多くが古墳遺跡と近接していることから、何らかの関連性があると考えられます。

5世紀以前の信仰については不明な点が多く、古墳時代前半には八百万神の祭祀が行われ、ヤマト王権の勢力拡大が進む5~6世紀以降に神社の基礎が築かれ、有名古社の多くが創始されたと推測されます。

地域国家の古代豪族が勢力を維持していた時代には、まだ社殿はなく、祭場のみ、または神の住まう山や森といった神域だけで、神域内の一定の場所に祭場を設け、臨時に神籬を立てたり、磐境で祀ったりする素朴な信仰形態だったようです。

神体山に向かって拝む大神神社や金鑚神社、諏訪大社には現在でも本殿がありません。

宗像大社の高宮斎場にも古代祭祀の面影が残っています。

社殿が本格的に整備され始めたのは、8世紀の律令制において神祇祭祀が整備され、全国の神社が大和政権の管轄下に置かれた頃からです。

この時期を境に、神社・祭祀システムが一応の完成を迎えたと言えるでしょう。

しかし、その後も幾多の変遷を経て現在に至るため、この時代の当初の神道を「原始神道」と呼ぶこともあります。

ヤマト王権の勢力拡大とともに、神社の基礎が築かれたというのは、歴史的にも興味深い事実ですね。律令制との関係性も気になります。

神社の変遷:歴史と文化の証

神社の本当の姿を知るには何が必要?

歴史的背景の理解

本記事では、神社の変遷について、歴史と文化的な視点から考察していきます。

現代の神社の姿から古代を知る事の難しさや、地域社会における神社の役割についてご紹介します。

✅ この記事は、TikTokにおける「偽物」のコンテンツ、特にブランド偽造品や模倣品販売に関する問題について論じています。

✅ 記事は、TikTokが偽物の販売や宣伝を禁止しているにもかかわらず、プラットフォーム上でその問題が蔓延している現状を指摘しています。

✅ さらに、TikTokが偽物の販売を取り締まるための対策を講じているものの、効果は限定的で、ユーザーが偽物商品を購入してしまうリスクは依然として大きいと主張しています。

さらに読む ⇒̋出典/画像元: https://genbu.net/data/wakasa/wakasahime_title.htm神社の歴史は、政治的な変動や災害によって大きく変化してきたんですね。

現在の姿から過去を推測することの難しさ、改めて考えさせられます。

現在の神社の姿から古代に遡ることは困難で、神社は豪族の興隆や衰微、国府の移動など、政治的な変動の影響を受け、社殿は焼失と再建を繰り返し、多くの古文書も失われてきました。

由緒書や伝承も改変されている可能性が高く、現在の資料から神社の創始や古代史を解明することは容易ではありません。

古代史を語る際には、現在の神社の姿や由緒書き、伝承といった表面的情報だけに頼ってはならず、神社が政治と密接な関係にあったことを踏まえ、現在の神社建築や鎮座地だけでは、中世以前の姿を知ることが難しいという点も考慮する必要があります。

神社の社殿は、若狭彦神社や若狭姫神社のように、拝殿がなく、本殿のみで構成されている場合もあります。

これは、かつて神社には拝殿が存在せず、本殿のみが建てられていたことを示唆しています。

神社の社殿造営の歴史は、以下のようであったと考えられます。

5~6世紀以降:神籬・磐境に象徴される素朴な信仰形態から脱し、仮設の神殿(本殿のみ)が設けられるようになる。

この時期に有名古社の原形が生まれたと考えられます。

神社の歴史は、自然崇拝から始まり、奈良時代には官社として組織化され、平安時代には延喜式に記載された式内社が誕生しました。

鎌倉時代以降は、氏神信仰に加えて、稲荷、八幡、天神などの特定の神々が全国的に広がりました。

江戸時代には神仏習合が進み、明治時代には神道が国教として復興しました。

神社は、古代から現代まで人々の信仰の中心であり、地域社会の重要な役割を果たしてきました。

神社って、単なる信仰の場だけじゃなくて、地域の歴史や文化を伝える場所でもあるんですね。もっと深く知りたいと思いました。

本日は神社の歴史、参拝方法、そして現代における役割についてご紹介しました。

それぞれの時代背景、そして現代における神社の在り方を知る事で、より深く日本の文化を理解する事ができます。

💡 神社とお寺の参拝方法の違いを理解し、それぞれの場所への敬意を払いましょう。

💡 神社の起源や、古代からの変遷を辿り、神道の歴史を紐解きましょう。

💡 古代から現代まで、神社は人々の信仰の中心であり、地域社会の文化を支えてきました。