誹謗中傷とは?加害者と被害者の心理と法的対応、対策を徹底解説?誹謗中傷の加害者、被害者、そして法的な問題

ネット誹謗中傷の深刻な実態を解説。4割が被害、厳罰化支持は77.8%。加害者の心理、発信者特定の手続き、法改正による変化、対策と課題を提示。個人・社会全体で取り組むべき問題。弁護士への相談を推奨。

💡 誹謗中傷の実態:多くの人が被害経験があり、加害者は匿名性の高いメディアを利用。

💡 法的対応の難しさ:発信者情報開示請求の複雑さ、時間と費用の問題。

💡 心理的要因と対策:匿名性や集団心理が影響、加害者・被害者へのサポートが重要。

さて、誹謗中傷について、今回は加害者と被害者の心理、そして法的な対応と対策について掘り下げていきます。

誹謗中傷の実態と加害者の心理

ネット誹謗中傷、約4割が経験って本当?厳罰化支持は?

4割が経験、約8割が厳罰化を支持。

誹謗中傷の現状を理解するために、加害者と被害者の心理に迫ります。

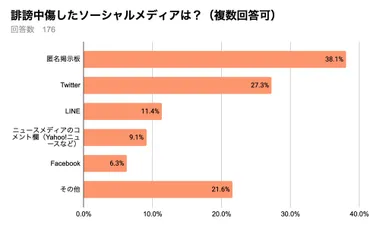

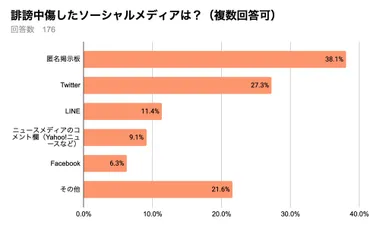

✅ 弁護士ドットコムのアンケート調査によると、誹謗中傷をした経験があるのは13%で、被害を受けた経験は約4割。加害者は匿名掲示板やTwitterなどの匿名性の高いメディアを利用し、容姿や性格への悪口、虚偽情報の流布などが行われている。

✅ 誹謗中傷の動機は「正当な批判・論評」が最も多く、自身の投稿が誹謗中傷だと認識していないケースも。被害を受けても放置する人が多く、7割以上が投稿は削除されていないと回答。

✅ 誹謗中傷に対する厳しい取り締まりを求める声が多く、侮辱罪の厳罰化への関心も高い。弁護士は、誹謗中傷の定義の曖昧さや、加害者の認識不足が問題の一因であると指摘している。

さらに読む ⇒|プレスリリース・ニュースリリース配信サービス出典/画像元: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000201.000044347.html誹謗中傷の加害者と被害者の実態がデータで示されているのはとても興味深いです。

加害者の心理状態や、被害者の深刻な状況が浮き彫りになっていますね。

2022年1月に弁護士ドットコム株式会社が実施した調査によると、約4割の人がインターネット上での誹謗中傷を経験しており、77.8%が厳罰化を支持しています。

誹謗中傷経験者のうち、13%が加害経験を持ち、匿名掲示板やTwitterなど匿名性の高いプラットフォームでの投稿が多い傾向にあります。

加害者の心理には、自尊心の低さ、承認欲求、匿名性による脱抑制効果などが影響しており、ストレス発散や優越感を得るために誹謗中傷を行うケースが多く見られます。

加納(2013)の調査では、5.5%が誹謗中傷の予備軍であり、20代は40代の4倍の確率で不快な情報を流すことが判明しました。

また、SurijanKumar(2018)の調査では、ごく一部のコミュニティで炎上が発生しており、全体の74%を占めていることが明らかになっています。

さらに、小山ら(2019)の調査では、影響力のある人物が炎上に関与しやすい傾向が示されています。

うーん、加害者の心理って本当に複雑ですね。自分は絶対に加害者にはなりたくないです。でも、もし自分が誹謗中傷のターゲットになったら、どうすればいいんだろう…。

被害者の現状と法的対応の難しさ

誹謗中傷、削除されない理由は?

発信者特定が難しく、法的措置も大変。

誹謗中傷の被害者が直面する問題と、法的な対応の難しさに焦点を当てます。

✅ 発信者情報開示請求は、インターネット上の誹謗中傷などの書き込みをした人物を特定するために、プロバイダに発信者の情報開示を求めるものです。

✅ 開示請求が認められるためには、インターネット上の情報流通であり、権利侵害が明らかで、損害賠償請求や刑事告発などの正当な理由がある必要があります。

✅ 開示請求の手順としては、まずプロバイダにIPアドレスなどの情報を開示請求し、その後、情報開示された相手に対して、損害賠償請求や削除要請などを行います。

さらに読む ⇒企業向けお役立ち法務メディア|弁護士保険の教科書出典/画像元: https://bengoshihoken.jp/articles/p2793/被害者の多くが、泣き寝入りしてしまうという状況は、とても深刻ですね。

法的な手続きの複雑さや費用の問題が、解決を難しくしている原因の一つだと感じました。

被害者の多くは「何もせず放置」という対処を選び、法的な削除請求はあまり行われていません。

誹謗中傷の内容は、「容姿や性格、人格に対する悪口」が最も多く、虚偽情報やプライバシー情報の暴露、脅迫なども見られます。

しかし、7割以上の人が投稿が削除されない状況にあり、問題解決の難しさを示しています。

誹謗中傷の被害者が法的措置を取るためには、まず発信者を特定する必要があります。

このために、発信者情報開示請求という手続きを利用します。

発信者情報開示請求は、SNS運営会社への情報開示請求と、ISP(インターネットサービスプロバイダ)への情報開示請求の2段階を踏む必要があります。

どちらの手続きにおいても裁判所の命令が必要となり、時間と費用がかかるため、専門家である弁護士への相談が推奨されています。

発信者情報開示請求、初めて聞きました。手続きが大変そうですが、泣き寝入りしないためには、必要なことなんですね。学ぶことがたくさんあります。

次のページを読む ⇒

ネット誹謗中傷、泣き寝入りしない!発信者情報開示請求で加害者を特定。法改正で手続き改善。加害者・被害者双方への対策と社会全体での意識改革が重要。