誹謗中傷とは?加害者と被害者の心理と法的対応、対策を徹底解説?誹謗中傷の加害者、被害者、そして法的な問題

ネット誹謗中傷の深刻な実態を解説。4割が被害、厳罰化支持は77.8%。加害者の心理、発信者特定の手続き、法改正による変化、対策と課題を提示。個人・社会全体で取り組むべき問題。弁護士への相談を推奨。

発信者情報開示請求の詳細:手続きと改正点

ネット中傷の犯人特定、新法でどう変わった?

裁判で発信者情報開示命令が可能に。

発信者情報開示請求の手続きと、改正されたプロバイダ責任制限法について解説します。

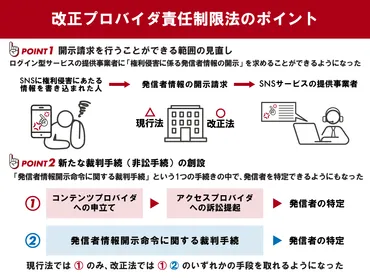

✅ 改正プロバイダ責任制限法は、SNS等での誹謗中傷の深刻化を背景に、2022年10月1日に施行され、発信者情報開示請求制度の見直しと新たな裁判手続きが設けられました。

✅ 改正の主なポイントは、開示請求可能な範囲の拡大と、非訟手続の創設であり、これは2001年の法律制定から情報通信技術の発展とインターネット利用環境の変化に対応するためです。

✅ 改正法は成立から5年後の見直し規定があり、今後も個人情報保護法と同様に定期的な改正が検討される見込みです。

さらに読む ⇒ツギノジダイ|中小企業の事業承継や経営課題の解決に役立つメディア出典/画像元: https://smbiz.asahi.com/article/147086132022年の法改正で、発信者情報開示請求の手続きが改善されたのは、大きな進歩ですね。

でも、裁判手続きが必要な部分は変わらないので、弁護士の方のサポートは不可欠ですね。

発信者情報開示請求は、プロバイダ責任制限法に基づき、インターネット上の誹謗中傷の投稿者を特定するための手続きです。

この請求により、投稿者の氏名、住所、IPアドレスなどの情報開示を求めることができます。

2022年のプロバイダ責任制限法改正により、発信者情報開示命令による裁判手続きが新設され、特定発信者情報(アカウント作成、ログイン、ログアウト、削除時の情報)の開示請求も可能になりました。

開示請求は、コンテンツプロバイダ(SNS、掲示板サイト運営者)とインターネットプロバイダの両方を対象とし、権利侵害を受けた被害者本人またはその代理人(弁護士など)が行うことができます。

開示請求が認められるためには、書き込みにより権利侵害が明らかで、損害賠償請求のために相手を特定する必要があることが条件となります。

なるほど、法律ってどんどん変わっていくんですね。発信者情報開示請求、ちょっと難しそうだけど、知っておくことは大切ですね。これからもっと詳しく調べてみよう。

誹謗中傷の心理的要因と対策

SNS誹謗中傷、なぜ?根本原因と対策は?

自己肯定感の欠如、プラットフォーム対策、心理的サポート。

誹謗中傷の心理的要因、そして具体的な対策について解説します。

✅ SNSでの誹謗中傷は、匿名性や集団心理が働きやすく、ストレス発散、自己肯定感の獲得、愛情不足の補完、マウンティングなどの心理が原因で発生する。特に、匿名性によって攻撃的な言葉が発信されやすくなっている。

✅ 誹謗中傷を行う人の心理には、日常生活への不満に基づくストレス発散、自己肯定感の低さから他者を貶めることで優越感を得る、愛情不足から注目を集めようとする、他人を見下すマウンティング行為などがある。

✅ 誹謗中傷は、集団心理の影響を受けやすく、他の人が行っているから自分も大丈夫という意識が働き、個々の責任感が薄れることで過激な発信に繋がりやすい。また、集団極性化という現象も誹謗中傷をエスカレートさせる要因となる。

さらに読む ⇒株式会社エフェクチュアル出典/画像元: https://effectual.co.jp/sorila/blog/sns-slander-psychology/誹謗中傷が起こる心理的要因、とてもよく理解できました。

加害者と被害者の両方に対する対策が必要で、SNSの利用方法を見直すことも重要ですね。

誹謗中傷が起こる心理的要因としては、自己肯定感の欠如、承認欲求の強さ、匿名性による心理的ハードルの低下、そして攻撃性への制御不能が挙げられます。

SNSの同調圧力も加害者を助長する要因です。

対策としては、誹謗中傷のインフラとなっているプラットフォームへの対策、法整備による抑止力強化、そして被害者と加害者それぞれへの心理的サポートが重要です。

加害者に対しては、自身の行動を振り返る機会の提供や専門家への相談、再発防止のための教育が重要です。

被害者に対しては、証拠保全、相談窓口の活用、発信者情報開示請求などが有効な手段となります。

SNSでの誹謗中傷は、匿名性や集団心理によって助長され、個人や企業を標的にした深刻な社会問題となっており、冷静な対応が重要です。

感情的にならず、証拠を保全し、弁護士に相談することが推奨されます。

匿名性って怖いですね。自分が発信する言葉が、誰かを傷つける可能性があるってことを、常に意識していかなければならないですね。

社会全体で取り組むべき課題

誹謗中傷問題、解決の鍵は?

教育と社会全体での取り組み。

最後に、誹謗中傷問題に対する社会全体の取り組みについて考えます。

公開日:2021/02/26

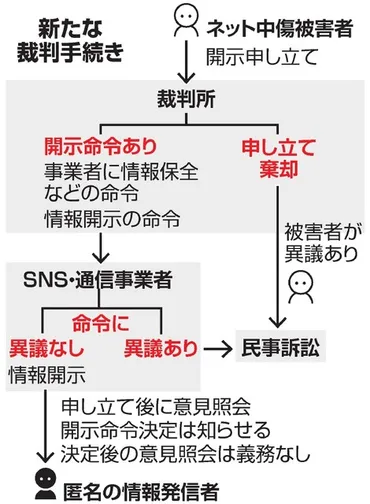

✅ インターネット上の誹謗中傷の投稿者を特定しやすくするため、プロバイダー責任制限法の改正案が閣議決定された。

✅ 改正により、被害者は訴訟を起こさなくても裁判所が事業者側に投稿者情報の開示を命じられるようになり、情報開示までの期間が短縮される見込み。

✅ 情報開示の要件は従来と変わらず、被害者や事業者は裁判所の決定に不満があれば異議訴訟を起こすことができる。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASP2V5T5LP2VULFA00K.html法改正によって、発信者情報開示請求の手続きが改善されたのは、大きな前進だと思います。

しかし、根本的な解決には、社会全体の意識改革が必要不可欠ですね。

誹謗中傷問題は、社会全体で取り組むべき課題であり、被害者・加害者双方への適切なサポートと、ネットリテラシーの向上が重要です。

また、誹謗中傷の定義の曖昧さから、加害者・被害者の認識のずれが生じる可能性があり、立法や司法による明確化が求められます。

法改正により、発信者情報開示請求の手続きが改善されたものの、依然として専門的な知識が必要とされます。

今後は、被害者と加害者の双方に対する継続的な教育プログラムや、相談体制の強化が不可欠です。

最終的に、ネット上での誹謗中傷を減らすためには、個々人の意識改革に加え、社会全体での取り組みが不可欠です。

法改正は進んでいるんですね。社会全体で、誹謗中傷をなくすための意識改革が必要だと思います。私も、何かできることはないか考えてみたいです。

本日は誹謗中傷について、その実態から対策まで幅広くご紹介しました。

加害者、被害者、そして社会全体の問題として、今後も注視していくべき問題です。

💡 誹謗中傷の現状と加害者の心理、被害の実態を理解しましょう。

💡 発信者情報開示請求の手続きと、法改正のポイントを把握しましょう。

💡 誹謗中傷の心理的要因と、具体的な対策について考えましょう。