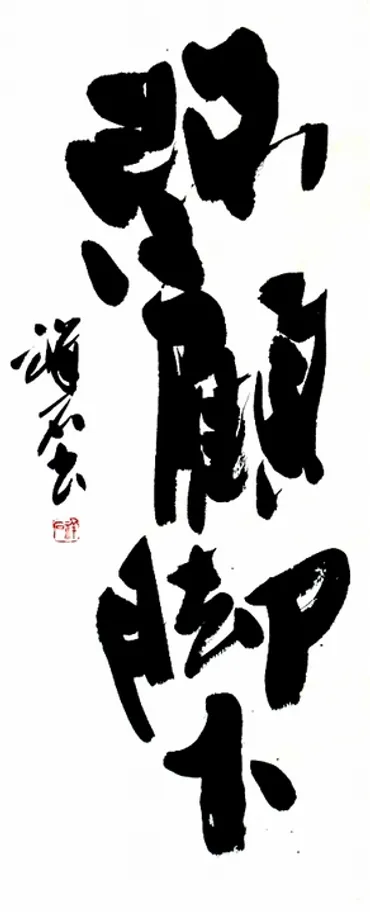

「脚下照顧」の意味は?禅の教えが教えてくれる人生のヒント禅語「脚下照顧」の由来と意味、そして現代における実践方法

「脚下照顧」とは、自分自身を見つめ直す禅の教え。仕事や人間関係で悩んだ時、目の前のことに集中したい時に役立つ、人生の羅針盤!

💡 禅語「脚下照顧」の意味と由来について解説します。

💡 「脚下照顧」を実践することで得られるメリットを紹介します。

💡 現代社会における「脚下照顧」の活用方法について考察します。

それでは、第一章「脚下照顧」と「看脚下」の教えから始めましょう。

「脚下照顧」と「看脚下」の教え

「脚下照顧」は何を意味する言葉?

自分自身を見つめ直す

それでは、第一章「脚下照顧」と「看脚下」の教えから始めましょう。

✅ 「照顧脚下」という禅語の意味と、それが示す教訓について説明しています。

✅ 著者は、神戸旅行の際に有馬温泉を訪れ、その魅力を金泉や豊臣秀吉ゆかりの旅館などを通して紹介しています。

✅ 有馬温泉への旅行が結婚25周年の記念旅行であったこと、そして旅館から夫婦箸をプレゼントされたことを記しています。

さらに読む ⇒照顧脚下出典/画像元: http://y-tagi.art.coocan.jp/galle142.html有馬温泉の豊かな自然と歴史を感じながら、夫婦で過ごす時間はかけがえのない思い出となりました。

「脚下照顧」は、禅の教えの中でも基本的な考え方であり、日常生活に活かせる重要な教えです。

自分自身の行動や考えを見直すことで、より良い自分になるための指針となります。

仕事でミスをした時や、人間関係で問題が起きた時など、自分自身に目を向け、何が原因だったのかを考える際に役立ちます。

「看脚下」は、「脚下照顧」を言い換えた言葉であり、同じ意味を持ちます。

どちらも「自分の足元を見よ」という意味で、自分自身を振り返り、自己反省し、現在という瞬間に集中することを促す言葉です。

禅宗では、過去の執着や未来への不安を手放し、今できることに全力を注ぐことが重要視されます。

「脚下照顧」は、禅宗寺院の入口などに掲げられ、他人に理屈を言う前に自分自身を見つめ直すことの重要性を示しています。

また、人生や経営においても、自分の立ち位置を確認し、初志や目標から外れていないかを点検する際に役立ちます。

わあ、有馬温泉って魅力的ですね!私もいつか行ってみたいです。

「脚下照顧」の由来と意味

「脚下照顧」とはどんな教え?

自分を見つめ直す教え

続いて、第二章「脚下照顧」の由来と意味についてお話します。

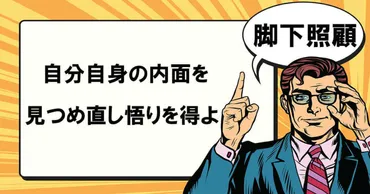

✅ 「脚下照顧(きゃっかしょうこ)」は、禅の極意「照顧脚下」から生まれた四字熟語で、本来は「悟りを求める際は、自分自身の内面を見つめ直すことが重要」という意味です。

✅ 転じて、「他者を責める前に、まず自分自身を反省すること」という意味となり、ビジネスシーンでは「責任転嫁せず、自省することの大切さ」を説く際に用いられます。

✅ 「自分自身の足元をよく見よ」という直訳的な意味もあり、何事に対しても、まずは自分の行動を見つめ直すことの重要性を示唆しています。

さらに読む ⇒マナラボ出典/画像元: https://docoic.com/34210「脚下照顧」という言葉には、深い意味と歴史が詰まっているんですね。

我が身を振り返れや履物をそろえなさいと解釈される「脚下照顧」は、仏教、特に禅宗で重要な教えを表す言葉です。

由来は鎌倉時代の禅僧、孤峰覚明が弟子に答えた「脚下を照顧せよ」という言葉にあり、悟りとは自分自身を見つめ直すことで得られるものという教えを表しています。

「脚下照顧」は、履物をそろえる行為を通して、自分の心を見つめ、足元をおろそかにしないことの重要性を説いています。

例文としては、「周りのことばかり気にしていると足元がおろそかになる。

脚下照顧で自分の行いを振り返ろう」などがあります。

鎌倉時代の禅僧、孤峰覚明の話は興味深いです。

次のページを読む ⇒

「脚下照顧」の教えで、今を生きよう!目標に囚われず、目の前のことに集中し、感謝を忘れずに。禅の真髄は日常生活の中に!