禅画の世界:達磨と水墨画の深淵(?)禅宗絵画の奥深さと達磨伝説

禅画の世界へ!達磨の伝説や禅僧が描いたユニークな作品から、水墨画との深い関係まで。禅の精神と美しさを体感しよう!

禅画と達磨伝説

禅画でよく描かれる「達磨」は何を象徴している?

禅宗の開祖

禅画は、宗教画でありながら、独特の美しさがありますね。

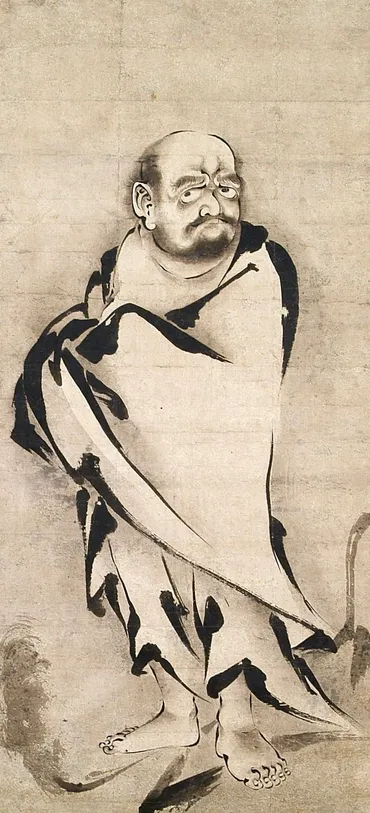

✅ 「芦葉達磨図」は、室町時代16世紀に制作されたと推測される紙本墨画で、太い濃墨線で描かれた達磨の力強い姿が特徴です。

✅ 作者は不明ですが、狩野養川院惟信の箱書では14世紀の画僧「一之」筆とされています。しかし、作風は「一之」と伝わる他の作品とは異なるため、真偽は不明です。

✅ この作品は、広島藩浅野家伝来で、現在では慶應義塾ミュージアム・コモンズが所蔵しており、2003年に出版された書籍「常盤山文庫×慶応義塾 臥遊―時をかける禅のまなざし」に掲載されています。

さらに読む ⇒常盤山文庫出典/画像元: https://tokiwayama.org/collections/%E8%8A%A6%E8%91%89%E9%81%94%E7%A3%A8%E5%9B%B3-4芦葉達磨図、力強い達磨の姿が印象的ですね。

禅画とは、禅宗の教義や精神を表す絵画のことです。

近世以降の禅僧が描いた絵画を指す場合が多いですが、近年では禅宗に影響を受けた絵師の作品も含めて「禅画」と呼ばれることもあります。

禅画でよく描かれる「達磨」は、禅宗の開祖である菩提達磨(ぼだいだるま)のことです。

達磨は南インドの香至王の三男で、その生涯には多くの伝説が残されています。

主な伝説とその画題は以下のとおりです。

武帝との問答(芦葉達磨):中国の梁の武帝と会話をし、真理の理解に至らなかった達磨が、揚子江を芦の葉一枚に乗って渡ったという伝説。

芦の葉に乗った達磨を描いた絵を「芦葉達磨」といいます。

九年間、壁に向かって座禅(面壁九年):嵩山少林寺で壁に向かって九年間座禅を続けたという伝説から、手足を隠した座禅姿の達磨を描いた絵を「面壁九年」といいます。

慧可が自らの腕を切り落として弟子入り(慧可断臂):達磨の弟子入りを志願した慧可が、弟子入りを許されず雪の中で待ち続けた挙句、自らの腕を切り落として決意を示したという伝説。

雪の中で腕を切り落とした慧可を描いた絵を「慧可断臂」といいます。

死後よみがえった達磨(隻履達磨):達磨は亡くなった後も、片方の靴を抱えた姿で僧侶に現れたという伝説。

片方の靴を持った達磨を描いた絵を「隻履達磨」といいます。

来日した達磨(片岡山達磨):達磨が日本に渡来し、片岡山で亡くなったという伝説。

片岡山の達磨を描いた絵を「片岡山達磨」といいます。

これらの伝説は、禅宗の精神を表す象徴的なエピソードとして、禅画の題材として多く用いられてきました。

達磨の伝説、どれも興味深いですね。特に、片方の靴を抱えた姿で現れたという伝説は神秘的です。

禅画の表現と歴史

禅画の魅力とは?

自由な表現と禅の教え

白隠や仙厓の作品には、独特のユーモラスな表現が魅力的ですね。

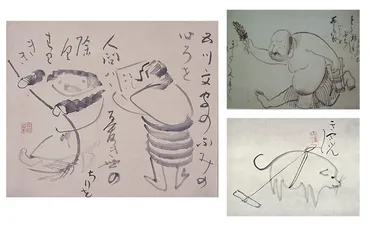

✅ この記事は、日本の宗教画である「禅画」について、その歴史、特徴、代表的な禅画師である白隠と仙厓の作品などを紹介しています。

✅ 禅画は、江戸時代中期に、多くの人びとに仏法を知ってもらいたいという願いから生まれた、禅僧が描く禅の教えを表した絵画です。

✅ 白隠と仙厓は、伝統的な禅宗絵画とは異なる、自由で独特なタッチを用いた禅画を描いたことで知られており、彼らの作品は、人間味あふれる表現やユーモラスな描写が特徴です。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://sfumart.com/column/10minart_18/白隠と仙厓、どちらも個性的な禅画師だったんですね。

禅は、坐禅や写経などを通して、日常的な生活の中で実践できる教えです。

禅の教えは、自分に厳しく、万物に感謝し、無駄を省き、生き方を見つめ直すことを教えてくれます。

「10分でわかるアート」は、美術家や美術用語をわかりやすく解説する連載コラムです。

今回は、日本の宗教画である「禅画」を紹介します。

日本の絵画は、初期から仏教に関係する絵画が発達しました。

鎌倉時代には、浄土信仰が流行し、阿弥陀如来が迎えにくる様子を描いた絵画が多く見られるようになりました。

江戸時代中期になると、禅僧が描いた「禅画」が誕生します。

禅画は、従来の宗教画とは異なり、自由で主観的な表現が特徴です。

白隠や仙厓などの禅僧は、独自の禅画を描き、近年では人気が高まっています。

白隠は、臨済宗中興の祖と呼ばれ、弟子や信者へのメッセージとして禅画を描きました。

代表作には、中国の逸話から生まれた《蛤蜊観音図》があります。

仙厓は、博多で活躍した禅僧です。

還暦を過ぎてから書画に本格的に取り組み、「涯画無法」を宣言し、自由なタッチで禅画を描きました。

犬や庶民、風景など、様々なモチーフを描いた作品を残しています。

白隠や仙厓の作品は、伝統的な禅画とはまた違った魅力がありますね。

禅宗と水墨画の関係

禅と水墨画、深い関係って何か?

禅宗の教えが水墨画に

禅宗と水墨画は、密接な関係にあるんですね。

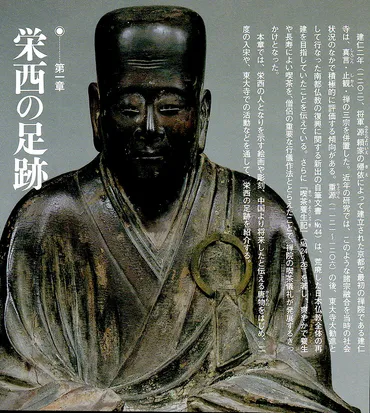

✅ 栄西禅師は、日本に臨済宗を伝え、建仁寺を開いたことで知られており、茶祖としても有名である。

✅ 栄西は宋の文化を日本に広める上で重要な役割を果たし、禅だけでなく、茶道、漢詩、絵画、書道などの文化も伝えることに貢献した。

✅ この記事は、栄西の生涯と功績、建仁寺の歴史と文化、そして栄西が日本文化に与えた影響について解説している。

さらに読む ⇒平屋設計プラン出典/画像元: https://kousin242.sakura.ne.jp/wordpress016/%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1/%E6%A0%84%E8%A5%BF%E3%81%A8%E5%BB%BA%E4%BB%81%E5%AF%BA/栄西禅師は、日本文化に大きな影響を与えた人物ですね。

この記事は、水墨画と禅の深い関係について解説しています。

中国で生まれた禅宗は、座禅を重要視する教えを持ち、鎌倉時代に日本に伝来しました。

栄西による臨済宗と道元による曹洞宗の2つの宗派が確立され、武士や豪族、農民へと広がっていきました。

禅宗は絵画や書を通して教えを広め、墨一色の水墨画は当時の日本人に斬新な印象を与えました。

鎌倉時代には禅宗寺院が文化交流の中心地となり、中国から墨蹟や水墨画、製茶法、喫茶、青磁などが日本に伝わりました。

室町時代には禅宗は日本の仏教として確立し、水墨画は発展を続けました。

南北朝時代には、禅宗寺院は文化の中心地としての役割を果たし、水墨画はさらに発展しました。

その後、江戸時代に明時代の禅宗が日本に伝来し、禅宗は日本でさらに広まりました。

禅宗は、日本の文化に大きな影響を与え、水墨画はその象徴的な存在となっています。

この記事では、禅宗の歴史と水墨画の関係を詳細に解説し、日本の文化における禅宗の影響について考察しています。

栄西禅師は、茶道や書道など、様々な文化にも貢献していたんですね。

禅画を通して、禅宗の精神に触れることができました。

💡 禅画は、禅宗の教えを視覚的に表現したもの

💡 達磨伝説は、禅画の重要なテーマ

💡 水墨画は禅画に用いられる代表的な技法