監獄人権センターが訴える!刑務所改革の必要性とは?(人権、暴力、拘禁刑)受刑者の人権と更生を求めて:監獄人権センターの提言

名古屋刑務所の暴行・死亡事件を受け、監獄人権センターが第二次行刑改革を提言。全国的な調査、医療体制強化、保安業務と処遇の分離などを訴える。刑務官の人権意識、不十分な医療体制、不服申し立ての機能不全を批判し、社会復帰を重視した抜本的改革を求める。ヨーロッパの事例を参考に、保安と処遇の明確な分離こそが、人権侵害根絶への道と主張。

担当行刑制度の問題点

刑務所における暴力事件を防ぐには?

担当行刑制度を見直すべき

拘禁刑の創設は、刑罰制度の大きな転換点となります。

受刑者の処遇を充実させ、社会復帰を支援する体制を整えることが重要です。

✅ 令和4年6月13日に成立した「刑法等の一部を改正する法律」は、施設内・社会内処遇の充実化と侮辱罪の法定刑の引上げを目的としています。

✅ 本記事では、改正法の大きな柱の一つである「拘禁刑の創設」について掘り下げ、懲役と禁錮の区別を廃止し、自由刑を単一化することで生まれた意義と課題を論じています。

✅ 具体的には、拘禁刑の創設による受刑者に対する処遇の充実、被害者等の心情を考慮した処遇の充実、刑執行終了者に対する援助強化などの側面について考察しています。

さらに読む ⇒有斐閣出典/画像元: https://yuhikaku.com/articles/-/12477担当行刑制度の見直しは、秩序維持、教育・支援、医療提供の機能分離を目指すものです。

専門性の高い職員を配置し、それぞれの役割を明確化することで、更なる改善が期待できます。

具体的には、長年続く「担当行刑」と呼ばれる制度を見直し、秩序維持、教育・支援、医療提供の機能を分離すべきだと訴えています。

担当行刑は、保安職員が処遇の中心的な役割を担う制度で、刑務官に秩序維持と教育・支援の両方の機能を同時に担わせることで、今回の暴力事件のような事態を引き起こす可能性があると指摘しています。

保安と教育・支援の分離か…なんだか二元論的な考え方にも思えますね。でも、確かに、刑務官に両方の役割を求めるのは、負担が大きいのかもしれませんね。

監獄人権センターの提言:保安業務と処遇業務の分離

刑務所の職員体制改革がなぜ重要なの?

暴力と人権侵害を防ぐため

刑務所処遇は、規律重視から教育・社会復帰支援重視へと変化しつつあります。

刑務所改革の歴史を振り返り、今後の課題について考えます。

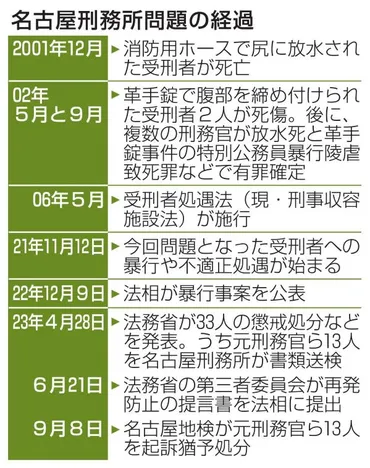

✅ 記事は、名古屋刑務所の事件をきっかけに、刑務所の処遇が「規律と秩序重視」から「教育と社会復帰支援重視」へと変革しつつあることを背景に、刑務所処遇の歴史と今後の課題について解説している。

✅ 記事では、拳銃の実弾訓練廃止や人権教育強化など、刑務所処遇の変化を具体例として挙げながら、明治時代からの刑務所改革の歴史を振り返り、旧派の身体拘束主義から新派の教育・改善主義へと変化してきた過程を説明している。

✅ さらに、現代の刑務所処遇が「管理行刑」と呼ばれる「保安管理行刑」と「規律管理行刑」に分類されることや、高止まりする再犯者率を下げるための有効な処遇として、教育や職業訓練、社会復帰支援などが重要であると指摘している。

さらに読む ⇒インフォシーク楽天が運営するニュースサイト出典/画像元: https://news.infoseek.co.jp/article/47news_1146363766184903210/監獄人権センターの提言する、保安業務と処遇業務の分離は、人権侵害を根絶するための重要な一歩です。

ヨーロッパの事例を参考に、日本も改革を進めるべきでしょう。

監獄人権センターは、ヨーロッパで行われているように、保安業務に特化した職員と、教育・支援、医療提供に特化した職員を分けることが必要だと考え、この改革が刑事施設における暴力と人権侵害を根絶するために重要であると訴えています。

なるほど、保安と教育・支援を分離するっていうのは、すごく理にかなっている気がします。専門性も高まりそうだし、受刑者の方の社会復帰にも繋がりそうですね!

本日の記事では、刑務所の人権問題と改革の必要性について深く掘り下げました。

受刑者の更生と社会復帰を支援するために、様々な角度から改革が進められていることを知ることができました。

💡 名古屋刑務所での暴行事件を受け、第二次行刑改革を求める意見書が提出され、刑務官の人権意識の低さや、受刑者への対応の不備が指摘されました。

💡 保安業務と処遇業務を分離し、専門性の高い職員配置を求める提言は、今後の刑務所改革の重要なポイントです。

💡 拘禁刑の創設は、刑罰制度の大きな転換点であり、受刑者の処遇の充実、社会復帰支援の強化が重要です。